越早知道越好(数日临摹《曹全碑》,今日开启创作! 揭秘宇宙起源:大爆炸最初的三分钟究竟发生了什么奇迹?)内容创作,

临摹《曹全碑》,差不多一个月了。临摹的目的是什么?就是为了创作!而创作呢,就是为了应用!临摹与创作,相得益彰!

伟人毛主席就说过,学习是为了应用!临摹《曹全碑》,就是学习隶书的基础,也是学习隶书的精华。学习是一个过程,之后的创作,才是学习的根本目的。

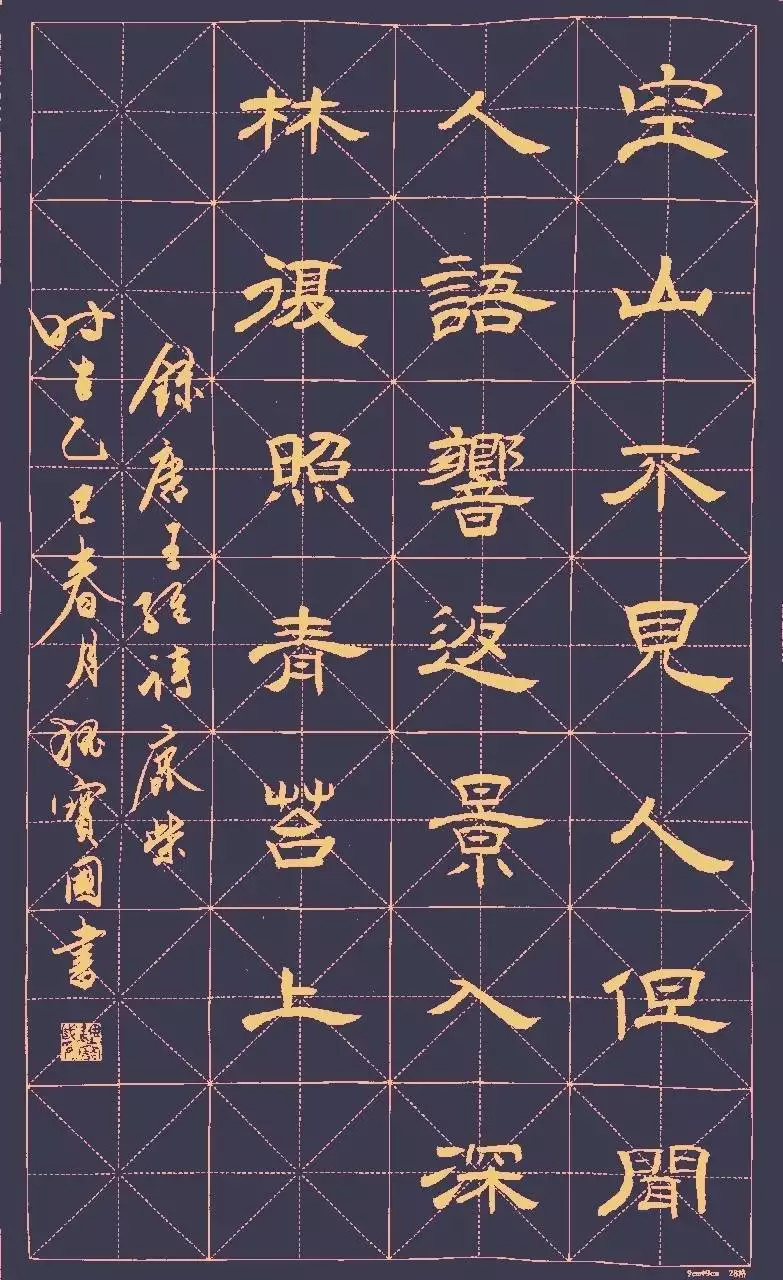

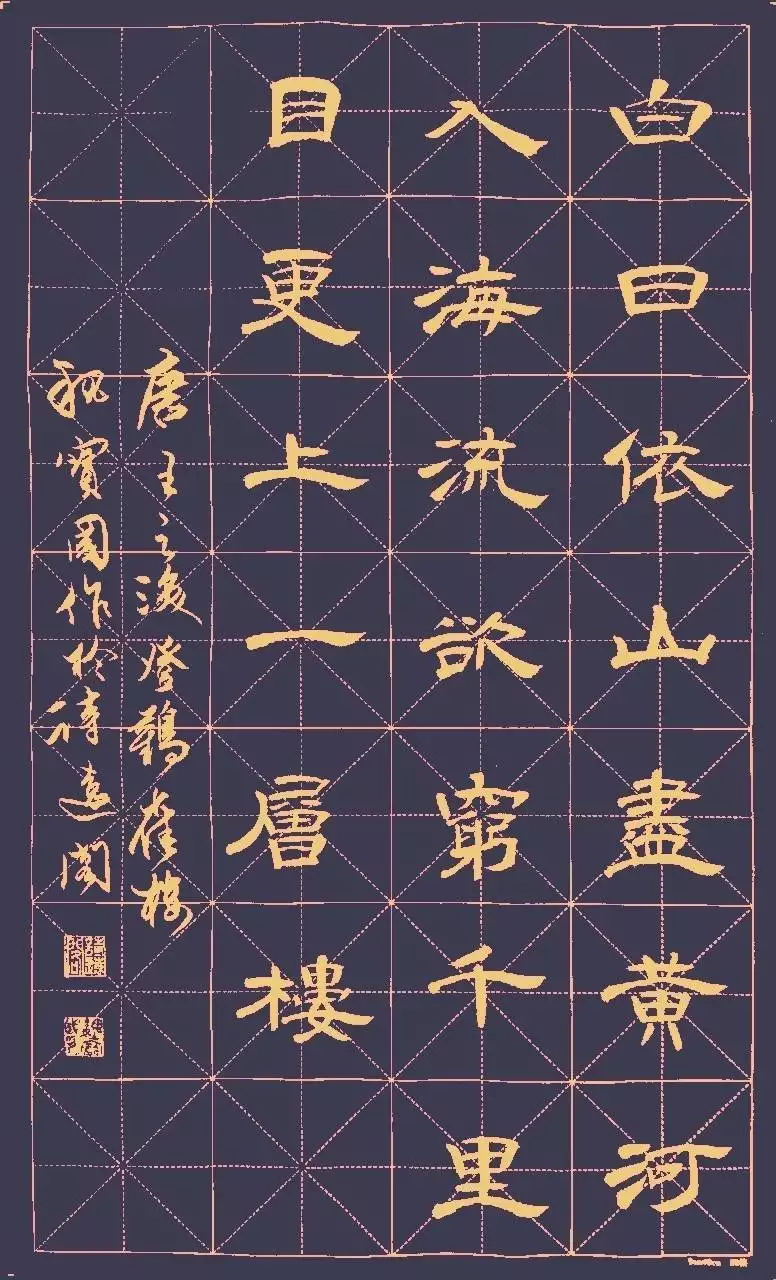

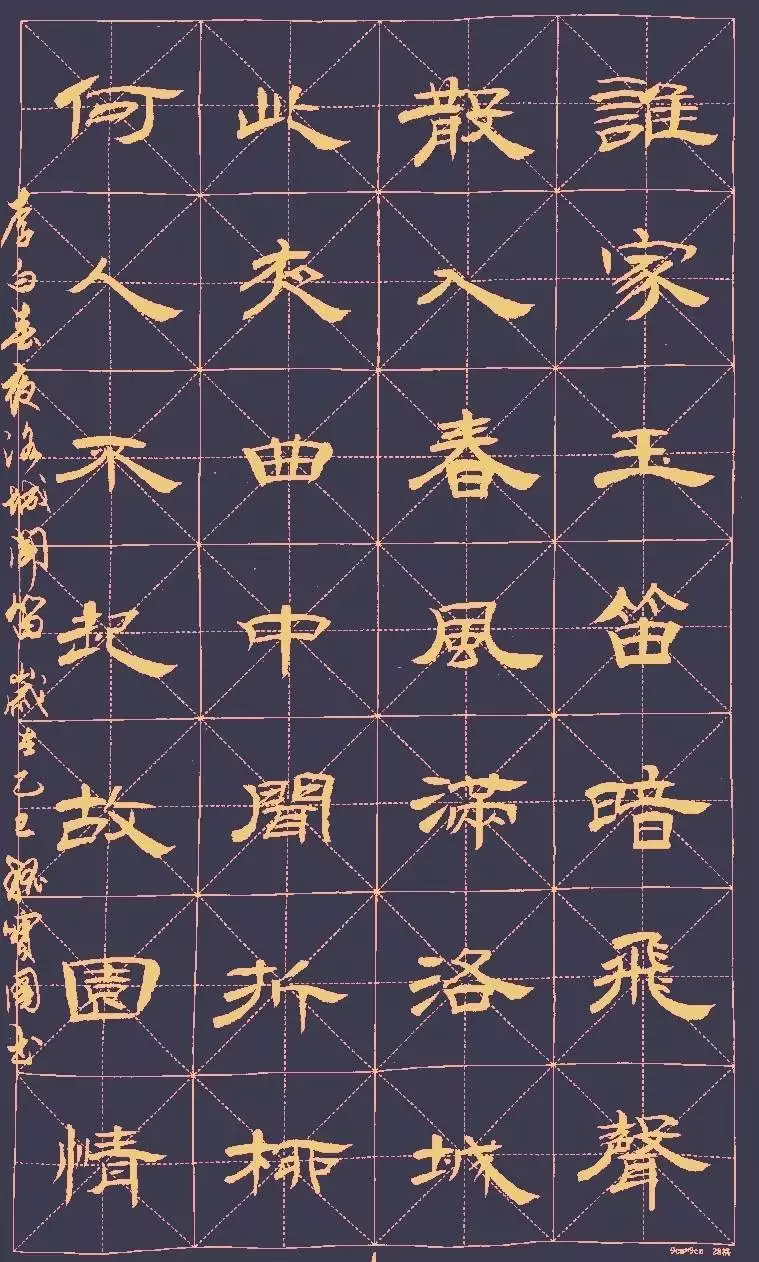

明确了临摹与创作的意义,今日就转入了《曹全碑》集字创作,内容为四首著名的唐诗。

把以上创作的内容只做了一个小视频,以增强观赏感。

据说,真正的书法家是文人,文人应具备撰写诗词歌赋的能力,很少实行拿来主义。我这里所说的拿来主义,就是借用鲁迅的话,意思是直接抄写古人的诗句。

今天的创作创作,就是一次书法实践活动,内容也是实行了拿来主义,即直接抄写古人的东西,这还算不算绝对的原创!不过,制作视频时,还是自撰了一首小诗,诗曰:

隶书创作有感

数日临摹归创作,唐诗四首验真功。

曹全风格多元化,独爱清风明月融。

诗歌表达了创作的愿望和追求的隶书风格,喜欢明月清风般的清爽怡人。

总体来说,这次创作,也是书法实践活动的一次尝试,但结果和临写的原碑帖比较,发现在气韵上还是稍逊一筹。

为何觉得创作不如对原碑帖的临摹?说到底,还是 创作的实践活动太少了!

过去对《曹全碑》的通临,也有好多遍了,对原碑的形神的把握,基本烂熟于心。但临摹总归临摹,创作有欠缺,说明原帖的精神还未吃透。

接下来,还是坚持走边临摹、边创作的道路,这个比死临摹还要管用一些。一味的死临摹,可能难以从其中走出来。

就像走路,一边依靠大人的牵手,一边独立行走,达到早日独立行走的目的。

临摹原碑帖是书法人不可缺少的学习途径。而对于的学习,往往存在两种偏颇,一种是只临摹而不敢创作,一旦离开原帖转入创作,发现写出来的效果面目全非。

另一种是根本不临帖,完全依照自己的认知和习惯书写,这很容易成为江湖书法,是书家学习书法的大忌。

临帖当然是为了更好的创作,然临帖的另一个重要的意义,就是拜师,就是与古代书法圣贤对话!《曹全碑》的书写作者虽为记载,但这不重要,但一定是汉代人,所谓的汉碑嘛!

那么重要的是通过《曹全碑》,了解隶书的脉络和走向,通过临写该帖,从而对汉碑的其它碑帖,能做到举一反三,因此,从这个意义上讲,《曹全碑》就是学习隶书的一块“敲门砖”!

今后对《曹全碑》的临摹,采取半临摹,边创作的方法。什么意思呢?就是一边对临,一边默写,默写就要有意融进自己的风格。

我非常赞同的一句话,就是:与古人对话!比如,常常把读圣贤的书,比作与古代高人圣贤对话,从中让古人的智慧和文化精华渗透到心灵,达到读书育人的目的。

临帖也是同样的道理。如临写《曹全碑》,就是学习汉代书家的隶书的造型能力,蚕头、燕尾、夸张、对比这些手法,古人都交代得很清楚。古人是真正的名师。明确了这些道理坚持书法的自学,这个道理是完全行得通的!

张旭光先生就说过,他说自己经常去拜见王羲之,这对他的行草书的帮助很大。他同时还拜见王献之,也就是真正的以“二王”为师,才有了他的行草书的突出成就。

总之,学习书法,要走一条临摹与创作相互结合的道路,将古人的智慧,为己所用!因此,临摹与创作相互兼顾,二者不可偏废!

售前咨询专员

售前咨询专员